- Home

- Chhattisgarh

- विशेष : फिर भी दिल है हिंदुस्तानी : नेहरू युग के प्रतिनिधि फिल्मकार राज कपूर – जवरीमल्ल पारख

विशेष : फिर भी दिल है हिंदुस्तानी : नेहरू युग के प्रतिनिधि फिल्मकार राज कपूर – जवरीमल्ल पारख

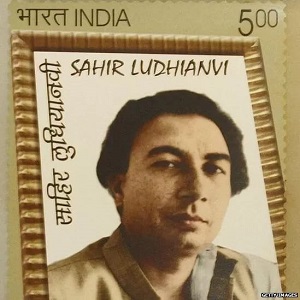

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के लगभग दो दशक (1947-64), जिसे नेहरू युग के नाम से पुकारा जाता है, नये सपनों के जगने और उसके मूर्तिमान होने की उम्मीदों के थे। रमेश सहगल के निर्देशन में बनी और राज कपूर के नायकत्व वाली फ़िल्म ‘फिर सुबह होगी’ का गीत “वो सुबह कभी तो आयेगी’’ उस दौर की जनभावनाओं को व्यक्त करने वाला गीत था, जिसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और संगीतबद्ध किया था खय्याम ने। आज़ादी के तत्काल बाद का दौर था। औपनिवेशिक व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी, सामंती व्यवस्था पहले ही टूट चुकी थी, लेकिन इन दोनों के अवशेष अब भी मौजूद थे। विभाजन की त्रासदी की छाया धीरे-धीरे सिमट रही थी और एक नया युग करवट ले रहा था।

वो सुबह कभी तो आयेगी, वो सुबह कभी तो आयेगी/ इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा/ जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा/ जब अम्बर झूम के नाचेगा, जब धरती नग़मे गायेगी/ वो सुबह कभी तो आयेगी …

जिस सुबह की खातिर जुग-जुग से/ हम सब मर-मर कर जीते हैं/ जिस सुबह के अमृत की धुन में, हम ज़हर के प्याले पीते हैं/ इन भूखी प्यासी रूहों पर, एक दिन तो करम फ़रमायेगी/ वो सुबह कभी तो आयेगी …

माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की क़ीमत कुछ भी नहीं/मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर/ इंसानों की क़ीमत कुछ भी नहीं/ इंसानों की इज़्ज़त जब झूठे सिक्कों में ना तोली जायेगी/ वो सुबह कभी तो आयेगी …

यह उम्मीद और विश्वास का गीत था, लेकिन इसमें उल्लास और उमंग की भावना नहीं, कहीं गहरी आशंका और पीड़ा का स्वर था। उन्नति और विकास के नये-नये रास्ते खुल रहे थे, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसा घटित हो रहा था, जो चिंतनीय था, जो भविष्य के प्रति आशंकाएं पैदा कर रहा था। इस दौर के जागरूक फ़िल्मकारों की फ़िल्मों में पुराने के ख़त्म होने, नये के जन्म लेने और नवनिर्माण के साथ उत्पन्न आशावाद और भविष्य के प्रति अनजानी आशंकाओं को अभिव्यक्ति मिल रही थी। व्ही. शांताराम, बिमल राय, महबूब, अमिय चक्रवर्ती, गुरुदत्त, ऋषिकेश मुखर्जी, बी आर चोपड़ा इस दौर के वे फ़िल्मकार थे, जिन्होंने अपने समय की सच्चाईयों को व्यक्त करने की ईमानदार कोशिश की। भले ही उसके लिए उन्होंने मेलोड्रामाई शैली का प्रयोग किया हो। राज कपूर इन महान फ़िल्मकारों में से एक थे और उनकी इस दौर की फ़िल्मों के महत्त्व को उस दौर के परिप्रेक्ष्य में ही समझ जा सकता है।

2024 राज कपूर की जन्म शताब्दी का वर्ष है। इस आलेख में राज कपूर की उन फ़िल्मों पर विचार किया गया है, जो नेहरू युग के दौरान बनी और प्रदर्शित हुई थीं। इनमें उन फ़िल्मों पर भी विचार किया गया है, जिनका निर्देशन भले ही उन्होंने न किया हो या जिसमें उन्होंने अभिनय भी न किया हो, लेकिन जिनका निर्माण उनकी प्रोडक्शन कंपनी आर के फ़िल्म्स ने किया था और जिसके निर्माता वे स्वयं थे। नेहरू युग के बाद के दौर में भी उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण फ़िल्में बनायी हैं, उनमें अभिनय किया है या निर्देशन किया है, लेकिन उन पर उस वैचारिकी का वैसा प्रभाव नहीं है, जो नेहरू युग की फ़िल्मों पर दिखायी देता है। इसलिए इस आलेख में केवल उन फ़िल्मों पर विचार किया गया है, जिनका निर्माण उन्होंने 1948 से 1960 के दौरान किया था यानी ‘आग’ से लेकर ‘जिस देश में गंगा बहती है’ तक।

राज कपूर (1924-1988) ने 11वर्ष की अवस्था में ‘इंकलाब’ (1935) फ़िल्म में अभिनय किया था। उसके बाद 1943 में जब उनकी उम्र 19 वर्ष थी, तब उन्होंने ‘हमारी बात’ फ़िल्म में काम किया था। लेकिन एक नायक के रूप में उन्होंने 1947 में ‘नील कमल’में काम किया। इसी वर्ष अभिनेता के रूप में उनकी तीन और फ़िल्में (जेल यात्रा, दिल की रानी और चितौड़ विजय) प्रदर्शित हुई थीं। ‘नील कमल’ प्रसिद्ध लेखक, निर्माता और निर्देशक केदार शर्मा की फ़िल्म थी, जिसमें मधुबाला ने नायिका की भूमिका निभायी थी। यह अभिनेता के तौर पर राज कपूर की पहली उल्लेखनीय फ़िल्म थी। लेकिन जल्दी ही उन्होंने फ़िल्म निर्माण की ओर भी क़दम उठा लिया। इससे पहले वे केदार शर्मा के साथ छोटे-मोटे काम करने लगे थे। लेकिन इसने उन्हें फ़िल्म निर्माण के लगभग सभी क्षेत्रों को नज़दीक से देखने-समझने का अवसर दिया। वैसे फ़िल्मों का संसार राज कपूर के लिए अपरिचित नहीं था। उनके पिताजी पृथ्वीराज कपूर (1906-1972) एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे और नाटकों में भी काम करते थे। पृथ्वीराज कपूर की ‘पृथ्वी थियेटर्स’ (1944 में स्थापित) के नाम से अपनी नाट्य कंपनी भी थी, जो काफ़ी लोकप्रिय थी और विभिन्न शहरों में जाकर नाटक खेला करती थी। पृथ्वीराज कपूर ने नाटक में अभिनय करना लायलपुर और पेशावर में ही शुरू कर दिया था। 1928 में वे मुंबई आ गये और उन्होंने फ़िल्मों में छोटी-मोटी भूमिकाएं निभानी शुरू कीं। 1930 में ‘सिनेमा गर्ल’ में उन्होंने मुख्य भूमिका निभायी और उसके बाद वे लगातार एक अभिनेता के रूप में आगे बढ़ते गये। अपने पिता का प्रभाव राज कपूर पर पड़ना स्वाभाविक था। लेकिन वे अपने को अभिनय तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे फ़िल्म के निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में भी प्रवेश करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आर. के. फ़िल्म्स नाम से अपनी निर्माण कंपनी स्थापित की और उसके बैनर तले पहली फ़िल्म ‘आग’ बनायी, जो 1948 में प्रदर्शित की गयी, जब वे केवल चौबीस वर्ष के थे। ‘आग’ में राज कपूर ने मुख्य भूमिका भी निभायी थी और निर्देशन भी किया था।

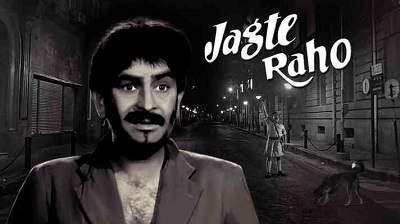

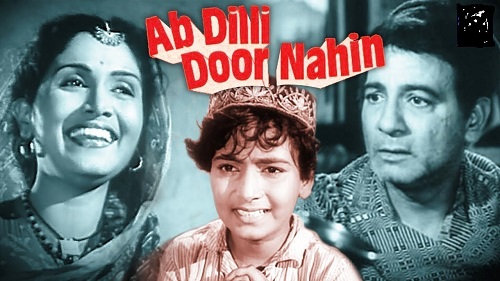

राज कपूर ने अभिनेता के रूप में 68 फ़िल्मों में काम किया था, जिसमें स्वयं उनके प्रोडक्शन की दस फ़िल्में थीं, जिनमें से 8 फ़िल्मों में उन्होंने नायक की भूमिका निभायी थी। लेकिन उनमें से दो फ़िल्मों का निर्देशन उन्होंने नहीं किया था। ‘जागते रहो’ (1956), जो उनकी अपनी प्रोडक्शन की फ़िल्म थी, उसमें राज कपूर ने मुख्य भूमिका निभायी थी, लेकिन उसका निर्देशन बंगाल के प्रख्यात रंग निर्देशक शंभु मित्रा और अमित मित्रा ने किया था। इसी तरह ‘जिस देश में गंगा बहती है’ (1960) भी उनकी प्रोडक्शन की फ़िल्म थी, लेकिन इस फ़िल्म का निर्देशन भी राधु करमाकर ने किया था, जो उनकी अधिकतर फ़िल्मों के सिनेमेटोग्राफर थे। राज कपूर ने अपने प्रोडक्शन की 17 में से दस फ़िल्मों का ही निर्देशन किया था। ‘बूट पालिश’ (निर्देशन : प्रकाश अरोड़ा), ‘अब दिल्ली दूर नहीं’ (निर्देशन : अमर कुमार), ‘कल, आज और कल’ (निर्देशन : रणधीर कपूर), ‘धरम-करम (निर्देशन : रणधीर कपूर) उनके प्रोडक्शन की अन्य चार फ़िल्में हैं, जिनका निर्देशन उन्होंने नहीं किया था।

निर्माता और निर्देशक के रूप में राजकपूर की पहली फ़िल्म ‘आग’ थी, जो 1948 में प्रदर्शित हुई थी और अंतिम फ़िल्म ‘राम तेरी गंगा मैली’ थी, जो 1985 में प्रदर्शित हुई थी। इस तरह निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में वे 37 साल सक्रिय रहे। उनकी सर्वाधिक उल्लेखनीय फ़िल्में 1970 तक की हैं, जब उन्होंने अपनी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी फ़िल्म ‘मेरा नाम जोकर’ बनायी थी और जो बॉक्स ऑफ़िस पर बुरी तरह असफल रही थी। लेकिन वैचारिक दृष्टि से उनकी उल्लेखनीय फ़िल्में ‘आग (1948) से लेकर ‘ जिस देश में गंगा बहती है’ (1960) को माना जा सकता है। इस दौर की अन्य उल्लेखनीय फ़िल्में हैं : बरसात (1949), आवारा (1951), बूट पालिश (1954), श्री 420 (1955), जागते रहो (1956), अब दिल्ली दूर नहीं (1957) — ये सभी श्वेत-श्याम फ़िल्में हैं। इन आठ फ़िल्मों में से चार फ़िल्मों का निर्देशन उन्होंने नहीं किया था। इनमें से दो फ़िल्में (बूट पालिश और अब दिल्ली दूर नहीं) ग़रीब बच्चों पर केंद्रित हैं। ‘बूट पालिश’ के एक दृश्य में राज कपूर नज़र आते हैं, जबकि ‘अब दिल्ली दूर नहीं’ में तो वे फ़िल्म के एक भी फ्रेम में नहीं है। लेकिन ये सभी फ़िल्में उस दौर के उनके वैचारिक झुकाव को ज़रूर दिखाती हैं और निर्देशक जो भी रहा हो, उस दौर की उनकी फ़िल्मों के कथ्य और शिल्प दोनों में राज कपूर की शैली का असर देखा जा सकता है। उनकी पहली दो फ़िल्मों का संबंध मध्यवर्ग से है और ‘संगम’ और उसके बाद बनने वाली उनके प्रोडक्शन की सभी फ़िल्मों का संबंध भी मध्यवर्ग या उच्च मध्यवर्ग से है। लेकिन आवारा, बूट पालिश, श्री 420, जागते रहो, अब दिल्ली दूर नहीं और जिस देश में गंगा बहती है आदि फ़िल्मों का संबंध ग़रीब और निम्न-मध्यवर्ग के जीवन संघर्षों से है। ऐसा नहीं है कि इन फ़िल्मों में मध्यवर्ग या उच्चवर्ग अनुपस्थित हैं। इन फ़िल्मों में उनकी भी उपस्थिति हैं, लेकिन इनके माध्यम से समाज में जो वर्ग-संघर्ष चल रहा था, उसी की अभिव्यक्ति इन फ़िल्मों के माध्यम से हुई है।

आग (1948)

हिंदी सिनेमा में राज कपूर की पहचान एक शोमैन के रूप में ज़्यादा है। इसकी वजह उनकी बाद की फ़िल्में हैं, जबकि उनकी आरंभिक फ़िल्मों की पहचान इस रूप में नहीं की जा सकती। आज़ादी हासिल होने के साथ ही राज कपूर की निर्माता और निर्देशक के रूप में केरियर की शुरुआत हो गयी थी। एक निर्माता और निर्देशक के रूप में ‘आग’ उनकी पहली फ़िल्म थी, जो देश की आज़ादी के एक साल बाद ही प्रदर्शित हो गयी थी। ‘आग’ प्रेम, आजीविका और कला के त्रिकोण को पेश करने वाली फ़िल्म थी। एक ऐसे युवक की कहानी, जिसके पिता उसे वकील बनाना चाहते हैं और बेटा रंगमंच पर अपने जीवन की सार्थकता खोजना चाहता है। इसी द्वंद्व को फ़िल्म में साकार करने की कोशिश की गयी है। एक अर्थ में यह एक नयी उभरती पीढ़ी के नये सोच को दरसाने वाली फ़िल्म भी है। राज कपूर की यह पहली फ़िल्म बहुत कामयाब नहीं हुई, लेकिन भावनाओं की टकराहट और बाहरी और आंतरिक द्वंद्व की अभिव्यक्ति इस फ़िल्म में भी देखी जा सकती है। इस फ़िल्म में तीन पहले से स्थापित अभिनेत्रियों नरगिस, कामिनी कौशल और निगार सुल्ताना को उन्होंने शामिल किया था। नरगिस बाद में भी राज कपूर की कई अन्य फ़िल्मों की नायिका भी बनी। इस फ़िल्म का संगीत राम गांगुली ने दिया था, जो उनके पिता के पृथ्वी थियेटर्स से जुड़े थे। सरस्वती कुमार दीपक, बहज़ाद लखनवी और मज़रूह सुलतानपुरी ने गीत लिखे थे और कुछ गीत काफी लोकप्रिय भी हुए। बहज़ाद लखनवी का गीत ‘ज़िंदा हूं इस तरह कि ग़मे ज़िंदगी नहीं’, जिसे मुकेश ने गाया था, अब भी लोकप्रिय है। मुकेश बाद में राज कपूर की अपनी आवाज़ बन गये थे। बहज़ाद लखनवी का ही लिखा और शमशाद बेगम का गाया गीत ‘न आंखों में आंसू न होठों पे आहें, मगर एक मुद्दत हुई मुस्कराये’ और उन्हीं का लिखा और शमशाद बेगम का गाया गीत ‘काहे कोयल शोर मचाये रे, मोहे अपना कोई याद आये रे’ — बहज़ाद लखनवी के लिखे ये तीनों गीत काफी लोकप्रिय हुए। ‘आग’ कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन एक निर्देशक के तौर पर उनकी पहचान बनने लगी थी। इस फ़िल्म से यह भी साबित हो गया था कि राज कपूर इतनी कम उम्र में भी कहानी, पटकथा, गीत और संगीत पर काफ़ी ध्यान देते थे। इस फ़िल्म की कहानी और पटकथा इंदरराज आनंद की थी।

बरसात (1949)

‘आग’ में जिन कलाकारों को राज कपूर ने शामिल किया था, उनमें से बहुतों को अपनी अगली फ़िल्म ‘बरसात’ में नहीं लिया। संगीतकार राम गांगुली को उन्होंने फिर नहीं दोहराया और उसकी जगह संगीतकारों की एक नयी जोड़ी शंकर-जयकिशन को उन्होंने अवसर दिया। यह जोड़ी लंबे समय तक राज कपूर से जुड़ी रही। इसी तरह गीतकारों में भी उन्होंने शैलेंद्र और हसरत जयपुरी को अपनी टीम में शामिल किया और ये दोनों भी लंबे समय तक राज कपूर के साथ जुड़े रहे। कथा-पटकथा में भी इस फ़िल्म में उन्होंने रामानंद सागर को अवसर दिया। लेकिन उन्हें अपनी अगली फ़िल्मों में वापस नहीं लिया और अगली फ़िल्म ‘आवारा’ से उन्होंने प्रगतिशील उर्दू लेखक ख्वाज़ा अहमद अब्बास को अपनी टीम में शामिल किया। ‘आग’ में वी एन रेड्डी सिनेमेटोग्राफर थे, बरसात में जाल मिस्त्री को लिया। लेकिन ‘आवारा’ में राधु करमाकर छायाकार के रूप में उनकी टीम में शामिल हुए, जो बाद में उनकी कई फ़िल्मों से जुड़े रहे।

‘बरसात’ के प्रदर्शन के वर्ष यानी 1949 में ही अभिनेता के रूप में राज कपूर की एक और फ़िल्म रिलीज़ हुई थी – महबूब के निर्देशन में ‘अंदाज़’, जिसमें नरगिस और दिलीप कुमार ने भी काम किया था। ये दोनों फ़िल्में उस साल की काफ़ी लोकप्रिय फ़िल्में थीं। ‘बरसात’ दरअसल दैहिक और आत्मिक प्रेम के बीच के द्वंद्व को केंद्र में रखकर बनायी गयी फ़िल्म है। कहानी के केंद्र में दो चरित्र हैं : प्राण और गोपाल। प्राण की भूमिका राज कपूर ने निभायी थी और गोपाल की भूमिका प्रेमनाथ ने, जिन्होंने ‘आग’ में भी काम किया था। गोपाल के लिए प्रेम दैहिक आकर्षण और वासना का दूसरा नाम है, जबकि प्राण के लिए प्रेम एक आत्मिक संबंध का नाम है, जिसकी अनुभूति शाश्वत होती है। इस फ़िल्म में नरगिस ने एक देहाती लड़की रेशमा की भूमिका निभायी थी, जिससे प्राण प्यार करता है और नीला की भूमिका निम्मी ने निभायी थी, जिसकी तरफ गोपाल आकृष्ट है। यह निम्मी की पहली फ़िल्म थी। इस फ़िल्म के गीत भी काफी लोकप्रिय हुए। यह शैलेंद्र की भी पहली फ़िल्म थी, जिसमें उन्होंने दो गीत लिखे थे, ‘बरसात में हमसे मिले तुम’ और ‘पतली कमर है’। दोनों गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए। फ़िल्म भी काफ़ी लोकप्रिय हुई, लेकिन राज कपूर को एक फ़िल्मकार के रूप में वास्तविक प्रतिष्ठा ‘आवारा’ से मिली, जो 1951 में रिलीज़ हुई और इस फ़िल्म ने उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बना दिया।

आवारा (1951)

वैसे तो ‘आग’ और ‘बरसात’ में भी प्रगतिशील सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव दिखायी देता है। लेकिन ‘आवारा’ राज कपूर की पहली फ़िल्म है, जिसमें यह प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। ‘आवारा’ की कहानी और पटकथा ख्वाज़ा अहमद अब्बास ने लिखी थी, जो प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा से जुड़े थे। फ़िल्म की कहानी में अंतर्निहित संदेश यह था कि व्यक्ति अच्छा या बुरा पारिवारिक पृष्ठभूमि, जाति या धर्म से नहीं होता। जीवन की परिस्थितियां व्यक्ति को अच्छा या बुरा बना देती है यानी व्यक्ति को अच्छाई या बुराई की तरफ़ परिस्थितियां धकेल देती है। फ़िल्म का नायक राज (राज कपूर), जो जज रघुनाथ (पृथ्वीराज कपूर) का बेटा होता है, बुरी संगत के कारण अपराधी बन जाता है। कहानी वहां से शुरू होती है, जब जज रघुनाथ जग्गा डाकू (के. एन. सिंह) को सज़ा देता है। महत्वपूर्ण सज़ा देना नहीं होता, बल्कि जज की यह मान्यता होती है कि चूंकि जग्गा डाकू का पिता भी अपराधी था, उसका अपराधी होना वंशानुगत है। अपराधी का बेटा स्वाभाविक रूप से अपराधी होगा। जग्गा डाकू को जज की बात बहुत चोट पहुंचाती है और वह जज की पत्नी भारती (लीला चिटनिस) का अपहरण कर लेता है। कुछ दिनों बाद वह उसे छोड़ भी देता है। लेकिन एक अपराधी के क़ब्ज़े में पत्नी के कुछ दिन बिताने के कारण जज रघुनाथ की बदनामी होने लगती है और वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। जब भारती को घर से निकाला जाता है तब वह गर्भवती होती है। भारती जानती है कि उसके गर्भ में पलने वाला शिशु जज का ही बेटा है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। भारती एक झुग्गी बस्ती में रहती है। अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करती है लेकिन जग्गा डाकू की संगत के कारण बेटे की पढ़ाई छूट जाती है और वह आवारा बन जाता है। बहुत सी नाटकीय घटनाओं से गुज़रती हुई कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है, जहां राज पर जज रघुनाथ की हत्या का आरोप लगता है और उस पर मुक़दमा चलता है। फ़िल्म की नायिका रीता (नरगिस) जो जज साहब के मित्र की बेटी है और जज रघुनाथ उसके संरक्षक हैं, वह कोर्ट में यह सिद्ध कर देती है कि राज किसी अपराधी का बेटा नहीं है, बल्कि स्वयं जज रघुनाथ का बेटा है। वह वंशानुगत रूप से अपराधी नहीं है, बल्कि जीवन की परिस्थितियों ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया था। सतह से देखने पर यह एक आधुनिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रतीत होता है। भारत जैसे देश में, जहां जाति और धर्म के आधार पर व्यक्ति के कर्मों और चरित्र का निर्णय लिया जाता है, वहां इस प्रतिगामी विचार की आलोचना करना एक सही दृष्टिकोण है। लेकिन फ़िल्म ऐसा करती नहीं है।

‘आवारा’ सतही स्तर पर आधुनिक और प्रगतिशील दृष्टकोण का प्रतिनिधित्व करती नज़र आती है, लेकिन अगर फ़िल्म का सूक्ष्मता से विश्लेषण करें, तो फ़िल्म जिस दृष्टिकोण का दावा करती है, उसके विपरीत दिशा में जाती नज़र आती है। एक बार फिर से फ़िल्म के कथानक पर विचार करें। जज रघुनाथ का यह मानना कि अपराधी का बेटा अपराधी होता है, इसी को स्थापित करती नज़र आती है। जग्गा अपराधी है और जग्गा के पिता भी फ़िल्म के अनुसार अपराधी था। क्या फ़िल्म उनके जीवन में किसी तरह का बदलाव दिखाने की कोशिश करती है? इसी तरह झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन में कोई बदलाव दिखायी देता है? नहीं। बदलाव किसमें होता है? राज में, जो जज रघुनाथ का बेटा है, यानी जो उच्चवंश का है, वह थोड़े भटकाव के बाद वह अपने वर्ग और अपने समाज में वापस पहुंच जाता है और जग्गा अपराध की जिस दुनिया में जीने के लिए मजबूर है, उसी में क़ैद रहता है। केवल वह नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार भी। दरअसल, जज रघुनाथ एक उच्चवंशीय हिंदू है और वह और उसका पूरा परिवार वैसा ही बना रहता है। थोड़े समय के लिए उसका बेटा भले ही भटकाव का शिकार हो जाता हो, लेकिन वह अंत में वहीं पहुंच जाता है, जहां उसकी वास्तविक जगह है। रघु-भारती और राज की कहानी दरअसल राम-सीता की कहानी से प्रेरित है जहां राम द्वारा सीता को त्यागने के बाद भी लव-कुश को राम का उत्तराधिकार वापस मिल जाता है, जबकि सीता की नियति धरती की गोद में समाकर आत्महत्या करना ही होता है।

वैचारिक विभ्रम के बावजूद ‘आवारा’ एक लोकप्रिय फ़िल्म रही है। यह भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी देखी और सराही गयी है। इस फ़िल्म ने राजकपूर को सोवियत संघ में काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। इस फ़िल्म के गीत भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने ‘बरसात’ में पहली बार राज कपूर के लिए गीत लिखे थे, लेकिन उसमें कुछ और गीतकारों ने भी गीत लिखे थे। लेकिन ‘आवारा’ में शैलेंद्र और हसरत ने ही सारे गीत लिखे। शैलेंद्र का लिखा गीत ‘आवारा हूं, आवारा हूं’ देश-विदेश में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। ‘एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन’, ‘जब से बलम घर आये जियरा मचल मचल जाये’, ‘दम भर जो उधर मुंह फेरे’, ‘तेरे बिना ये आग ये चांदनी’ इस फ़िल्म के लोकप्रिय गीत हैं। ख़ास तौर पर स्वप्न सिक्वेंस का फ़िल्मांकन बहुत ही प्रभावशाली रहा है। इस फ़िल्म में काफ़ी हद तक राज कपूर अपनी एक टीम बनाने में कामयाब रहे, जो आगे भी उनकी कई फ़िल्मों में दोहरायी जाती रही है।

बूट पालिश (1954)

1954 में बनी ‘बूट पालिश’ का संबंध महानगर की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले उन ग़रीबों से है, जो या तो भीख मांगकर अपना जीवनयापन करते हैं या छोटे-मोटे काम करके, जिन्हें आमतौर पर भारत में निम्न समझी जाने वाली जातियां ही करती रही हैं। बूट पालिश के निर्माता राज कपूर थे और यह फ़िल्म भी उनकी प्रोडक्शन कंपनी ‘आर. के. फ़िल्म्स’ के मातहत बनायी गयी थी। इस फ़िल्म की कथा भानु प्रताप ने लिखी थी और निर्देशन प्रकाश अरोड़ा ने दिया था। फ़िल्म में बस एक जगह राज कपूर आते हैं, जहां वे रेल में भीख मांगते हुए भोला (रतन कुमार) और बेलु (बेबी नाज़) को दिखायी देते हैं। बच्चे राज कपूर को पहचान तो जाते हैं, लेकिन उन्हें यक़ीन नहीं होता कि वे राज कपूर हैं, क्योंकि वे फटेहाल और ग़रीब व्यक्ति के पहनावे में होते हैं। इस फ़िल्म की कथा के केंद्र में दो भाई-बहन भोला और बेलू होते हैं, जिनकी मां हैजे से मर चुकी है और पिता को काले पानी की सज़ा हो चुकी है। एक आदमी इन दोनों बच्चों को उनकी चाची कमला (चांद बर्क) के पास छोड़ जाता है। चाची भी ग़रीब औरत है और नाच-गाने से दूसरों का मन बहलाकर वह अपना गुज़ारा चलाती है। वह इन दोनों बच्चों को भीख मांगने के काम में लगा देती है। लेकिन जिस झुग्गी बस्ती में वे रहते हैं, वहां जॉन (डेविड) नामक एक व्यक्ति रहता है जिसे बच्चे चाचा कहकर पुकारते हैं। वह अपाहिज है और शराब का अवैध धंधा करता है और जिस वजह से उसे बार-बार जेल की हवा खानी पड़ती है। लेकिन यही जॉन चाचा बच्चों से न केवल बहुत प्यार करता है, बल्कि वह जीवन के प्रति उनमें उम्मीद जगाता है। इन मासूम बच्चों की एक ही इच्छा है कि वे भीख मांगना छोड़कर बूट पालिश शुरू कर दें ताकि उन्हें भीख के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। जूतों की पालिश करने का सपना देखने वाले इन बच्चों की जाति का उल्लेख फ़िल्म में नहीं किया गया है। इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए ये बच्चे दलित के अलावा कुछ और नहीं हो सकते! हिंदुस्तान में जूते गांठने वाले और जूतों पर पालिश करने वाले लोगों की दलित के अलावा और क्या पहचान हो सकती है? लेकिन जाति का उल्लेख न करके जाति के कारण जिस अपमानजनक जीवन से उन्हें गुज़रना पड़ता है, फ़िल्म को यथार्थवाद के इस महत्त्वपूर्ण पहलू से बचा लिया गया है, जिसे इस फ़िल्म की सीमा कहा जा सकता है।

इस फ़िल्म में अंतर्निहित विचार को कुछ गीतों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के अलावा बूट पालिश में एक गीत सरस्वती कुमार दीपक का भी है। उनके लिखे गीत में आशावाद को रात और दिन के रूपक में पेश किया गया है। इसके बोल कुछ-कुछ दार्शनिक भाषा में व्यक्त हुए हैं, लेकिन उनमें सहजता और सरलता है। गीत का पहला अंतरा जॉन चाचा गाते हैं और बच्चे उसे सुन रहे हैं। बेलु नाच भी रही हैं। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले ग़रीब बच्चे हैं। गीत के पहले अंतरे के माध्यम से जॉन चाचा जीवन की वास्तविकता को दार्शनिक भाषा में पेश करते हैं। जैसे रात आती है और उसके बाद दिन आता है, उसी तरह जीवन का सफर चलता रहता है। जीवन का अर्थ ही है, निरंतर चलते रहना। फिर पक्षियों का उदाहरण देकर जॉन चाचा बताते हैं कि जिस तरह पंछी एक-एक तिनका जोड़कर घर बनाता है, उसी तरह हम भी अपना जीवन जीते है। जीवन का अर्थ ही है कभी अंधेरा, कभी उजाला। जैसे फूल खिलता है और उम्र पूरी होने पर मुरझा जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन है। बचपन खेलकूद में निकल जाता है, जवानी हंसी-खुशी में, लेकिन बुढ़ापा बड़ा तकलीफ़देह होता है। जीवन रूपी गाड़ी सुख-दुख के दो पहिये के सहारे चलती रहती है और यही भाग्य है।

रात गयी फिर दिन आता है, इसी तरह आते जाते ही, ये सारा जीवन जाता है।/ इतना बड़ा सफ़र दुनिया का एक रोता, एक मुस्काता है।/ क़दम-क़दम रखता ही राही कितनी दूर चला जाता है।/ एक-एक तिनके-तिनके से पंछी का घर बन जाता है/ कभी अंधेरा, कभी उजाला, फूल खिला फिर मुरझाता है/ खेल बचपन हंसी जवानी मगर बुढ़ापा तड़पाता है/ सुख दुख का पहिया चलता है, वही नसीबा कहलाता है।

लेकिन बच्चों की जीवन की वास्तविक जिज्ञासा इन दार्शनिक बातों से संतुष्ट नहीं होती। जैसे फ़िल्म के एक संवाद में बेलू जॉन चाचा से पूछती है कि हमें भूख क्यों लगती है। उनके पास और बड़े सवाल हैं। वे जानना चाहते हैं कि कौन-सा ऐसा काम है, जिससे हमें लोग बदनाम न करें। क्या यह हमारे भाग्य के कारण है कि हम भिखारी है और दूसरे लोग अमीर हैं। वे जॉन चाचा से यह भी जानना चाहते हैं कि हमारे पास काम क्यों नहीं है, क्यों हमें भीख मांगनी पड़ती है। बच्चे जॉन चाचा की शिक्षा से यह समझ चुके हैं कि भीख मांगकर जीने में गर्व की बात नहीं है। बच्चों के जीवन की इस पीड़ा को कि उन्हें भीख क्यों मांगनी पड़ती है और क्यों जीवन में निरंतर अपमानित होना पड़ता है, यही इस फ़िल्म का केंद्रीय प्रश्न है।

जॉन चाचा तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते सब बच्चे-2/ हमें बता दो ऐसा काम, कोई नहीं करे बदनाम/ चाचा क्या होती तक़दीर, क्यों है एक भिखारी चाचा, क्यों है एक अमीर/ चाचा हमको काम नहीं, क्यों काम नहीं/ भीख मांगकर जीने में कुछ नाम नहीं।

बच्चों के इस सवाल से जॉन चाचा भी विचलित हो जाते हैं और वे उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों को वे बताते हैं कि उन्हें न तो रुकना है और न किसी के सामने झुकना है। न कभी घबराना है। यह सारी दुनिया तुम्हारी है। तुम्हें आकाश के तारों का हाथ पकड़के आगे बढ़ना है यानी अपनी महत्वकांक्षाएं बहुत ऊंची रखनी है। और अपने ऊपर यह विश्वास रखना है कि यह रात भले ही हो, लेकिन इस रात के बाद सुबह ज़रूर आयेगी।

घबरा ना कहीं तेरी है ज़मीं/ तू बढ़ता चल, बढ़ता चल।/ तारों के हाथ पकड़ता चल/ तू एक है प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल।/ ये रात गयी, वो सुबह नयी।/ ये रात गयी, वो सुबह नयी।

इस गीत में व्यक्त किये भावों को शैलेंद्र के लिखे एक गीत ‘नन्हे-मुन्ने तेरी मुट्ठी में क्या है’ में आगे बढ़ाया गया है। पहले गीत की तरह यह भी जॉन चाचा और बच्चों के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह बच्चों को बताता है कि मेहनत की रूखी-सूखी रोटी, भीख में मिले मोतियों से ज़्यादा अच्छी है। शैलेंद्र के लिखे इस गीत में फ़िल्म का जो केंद्रीय संदेश है, वह बहुत ही प्रभावशाली रूप में व्यक्त हुआ है। पहले गीत के विपरीत इस गीत में सवाल जॉन चाचा करते हैं और बच्चे जबाव देते हैं। इस गीत के पहले अंतरे में ही जॉन चाचा बच्चों से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। यहां मुट्ठी का अर्थ है भविष्य। बच्चे उत्तर देते हैं कि हमारी तकदीर हमारी मुट्ठी में है यानी हम अपने भाग्य को खुद वश में कर सकते हैं। अगर हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में है तो ज़िंदगी में उम्मीद भी ज़िंदा रहती है।

नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है –2/ मुट्ठी में है तक़दीर हमारी/ हमने क़िस्मत को बस में किया है/ भोली-भाली मतवाली आँखों में क्या है/ आँखों में झूमें उम्मीदों की दिवाली/ आने वाली दुनिया का सपना सजा है

इसी गीत के दूसरे अंतरे में जॉन चाचा बच्चों से पूछते हैं :

भीख में जो मोती मिले लोगे या न लोगे/ ज़िंदगी के आँसूओं का बोलो क्या करोगे –2/ भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे/ ज़िंदगी के आँसूओं की माला पहनेंगे/ मुश्किलों से लड़ते भिड़ते जीने में मज़ा है

गीत में जॉन चाचा बच्चों से जानना चाहते हैं कि उनकी नज़र में भविष्य की दुनिया कैसी होगी। यहां बच्चे जबाव देते हैं कि भविष्य की दुनिया बराबरी की दुनिया होगी। वहां भूख नहीं होगी और न दुख होगा। आज जो दुनिया है, वह नहीं रहेगी।

आनेवाले दुनिया में सब के सर पे ताज होगा/ न भूखों की भीड़ होगी न दुखों का राज होगा/ बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है …

शैलेंद्र के लिखे इस गीत में एक ऐसी दुनिया का स्वप्न देखा गया है, जहां न कोई छोटा होगा और न ही कोई बड़ा होगा। गरीबी और दुख से लोगों को छुटकारा मिलेगा। दरअसल इस फ़िल्म तक आते-आते राज कपूर पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। यह केवल इन गीतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरी फ़िल्म की संरचना में देखा जा सकता है।

अनाथ, गरीब और वंचित बच्चों के जीवन को कैसे बदला जा सकता है और उन्हें गरीबी और भुखमरी से निजात दिलाकर कैसे एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया जा सकता है, इसका रास्ता भी ‘बूट पालिश’ फ़िल्म दिखाती है। गरीब, अनाथ बच्चे जिन्हें अपना जीवन भीख मांगकर और मज़दूरी करके गुज़ारना पड़ता है, उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है, यह फ़िल्म इसका उत्तर देने की कोशिश करती है। निश्चय ही, भीख मांगने से मेहनत करके जीवनयापन करना हर तरह से बेहतर है। लेकिन जिन बच्चों को जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए, खेल-कूद में अपना समय बिताना चाहिए, उन्हें भीख मांगने, मेहनत-मज़दूरी करने या चोरी-चकारी करने में बिताना पड़ता है। यह निश्चय ही किसी भी देश के लिए शर्मनाक बात है। फ़िल्म बताती है कि अगर ऐसे अनाथ और ग़रीब बच्चों को लोग गोद लेकर अपने बच्चों की तरह एक बेहतर जीवन जीने का अवसर दें, तो इन बच्चों को न भीख मांगने की ज़रूरत है और न ही मेहनत-मज़दूरी करने की। इस तरह यह फ़िल्म एक ओर श्रम के महत्व को रेखांकित करती है, तो दूसरी ओर, अनाथ बच्चों के जीवन को कष्टों से मुक्त कराने की ओर भी ध्यान आकृष्ट करती है। दरअसल, यह आज़ादी के बाद के आरंभिक सालों में मौजूद चुनौतियों की तरफ़ ध्यान दिलाती है, तो उससे मुक्त होने का रास्ता भी दिखाती है।

श्री 420 (1955)

‘बूट पालिश’ के अगले साल ही राजकपूर ने ‘श्री 420’ (1955) फ़िल्म का निर्माण किया। यह फ़िल्म भी काफ़ी लोकप्रिय हुई, बल्कि उस साल की यह सबसे लोकप्रिय फ़िल्म थी। इसकी कहानी ख्वाज़ा अहमद अब्बास ने लिखी थी, जिन्होंने ‘आवारा’ फ़िल्म की कहानी भी लिखी थी। यह एक स्नातक उपाधि प्राप्त बेरोज़गार युवक राज (राज कपूर) की कहानी है, जो रोज़गार की तलाश में बंबई (अब मुंबई) आता है। रोज़गार न मिलने पर उसे अपना गोल्ड मेडल गिरवी रखना पड़ता है। वह एक लौंड्री में इस्त्री करने का काम भी करता है। इस बीच उसकी मुलाकात विद्या (नरगिस) नामक एक ग़रीब स्कूल टीचर से होती है। दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। राज के पास एक हुनर और है। वह ताश के पत्तों का माहिर खिलाड़ी है और उसके इस हुनर का इस्तेमाल माया (नादिरा) नाम की एक अमीर औरत करती है, जो जुआघरों में उसके इस हुनर से खूब पैसा बनाती है। उसके इस हुनर का लाभ दूसरे सेठ भी उठाते हैं और वह राज जो कल तक नौकरी के लिए मारा-मारा फिर रहा था, उस पर पैसों की वर्षा होने लगती है। माया के कारण राज के इस नैतिक पतन से विद्या को बड़ा आघात लगता है। फ़िल्म के दो मुख्य स्त्री पात्रों के नाम सांकेतिक हैं। एक शिक्षित युवक को बेरोज़गारी की वजह से क्या विद्या (ज्ञान) का साथ छोड़कर माया के मोहपाश में फंस जाना चाहिए, जैसा कि फ़िल्म में राज करता है? माया यहाँ धार्मिक और पौराणिक अर्थ में नहीं है, वरन उसका आधुनिक संदर्भ है। इस माया का संबंध पूंजीवाद से है, जो भविष्य के झूठे सपनें बेचकर उनकी मेहनत को उनसे छीन लेता है।

फ़िल्म में दिखाये गये सेठ दरअसल इस पूंजीवादी युग के धन्नासेठ हैं। वे व्यवसाय के नाम पर जुआघर चलाते हैं और ये सेठ लोग राज के साथ मिलकर सौ रुपये में घर देने की एक योजना आरंभ करते हैं। यह योजना राज के नाम से शुरू की जाती है। सेठों की योजना यह होती है कि घर हासिल करने के इच्छुक लोगों का बहुत-सा पैसा इकट्ठा हो जायेगा, तब वे उस पैसे को लेकर फरार हो जायेंगे और पकड़ा राज जायेगा। बड़ी मुश्किल से सौ-सौ रुपये फुटपाथ पर रहने वाले ग़रीब लोगों ने जमा कराये थे। इस उम्मीद के साथ कि एक दिन उनका अपना घर होगा। ग़रीब लोग इसलिए भी पैसे जमा कराते हैं कि राज पर उनको यक़ीन होता है। राज को जब इस बात की भनक लगती है कि सेठ लोग ग़रीबों का पैसा लेके भागना चाहते हैं, तो वह स्वयं पैसा गायब कर देता है। सेठ लोग पुलिस बुला लेते हैं। लोगों को धोखा देने के जुर्म में सभी सेठ पकड़े जाते हैं। वह पैसा राज ग़रीबों को यह कहते हुए लौटा देता है कि सौ रुपये से तो मकान नहीं बन सकता। लेकिन इस पैसे में सरकार भी अपनी तरफ़ से मदद करे और आप लोगों की मेहनत मज़दूरी लगे, तो सभी का मकान बन सकता है। राज की यह योजना दरअसल सहकारी समिति बनाने की योजना है, जहां लोग अपनी छोटी-सी बचत से बड़े काम कर सकते हैं। विद्या जो राज के नैतिक पतन से उससे दूर हट गयी थी, लोगों की मदद करने की उसकी सच्ची इच्छा से प्रभावित होती है और एक बार फिर दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं।

इस फ़िल्म में एक बार फिर राज कपूर ने नेहरूयुगीन समाजवादी संकल्पना को साकार करने की कोशिश की है। यहां यदि एक ओर शेयर मार्केट, जुआघर आदि की आलोचना की गयी है, तो दूसरी ओर मेहनतकश ग़रीबों के जीवन को आपस में मिलजुलकर बेहतर बनाने के स्वप्न को साकार होते दिखाया गया है। दरअसल, नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सहकारी संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया था और इस अर्थ में यह फ़िल्म ग़रीबों के जीवन को सुधारने के एक वैकल्पिक विचार को हमारे सामने रखती है। ‘बूट पालिश’ की तरह ‘श्री 420’ में बहुत ही ग़रीब और मेहनतकश लोगों के जीवन यथार्थ को निम्न-मध्यवर्ग और अमीर लोगों के जीवन के समानांतर रखा गया है। इससे उनके जीवन यथार्थ को ही नहीं, उनके जीवन मूल्यों के अंतर को भी देखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए राज कपूर ने चार्ली चेप्लीन की तरह यथार्थ और कॉमेडी की मिली-जुली प्रविधियों का इस्तेमाल किया है। इस फ़िल्म के गीतों के माध्यम से फ़िल्मकार ने यथार्थ में निहित वेदना, अवसाद, व्यंग्य और विडंबना को व्यक्त करने का प्रयास किया है। इसकी शुरुआत शैलेंद्र के गीत से हो जाती है, जिसमें नायक राज अपना परिचय देता है। यह केवल राज का परिचय नहीं है, बल्कि उस भारतीय युवक का परिचय है, जो कई तरह के वैश्विक प्रभावों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ रहा है। कह सकते हैं वह उस भारत की वैश्विक और समावेशी संस्कृति का प्रतीक है, जिस पर आज की शासक वर्गीय राजनीति प्रहार करती दिखायी देती है। इस गीत में भी युवाओं को लगातार आगे बढ़ते जाने का आह्वान किया गया है। पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने पर ये युवक राजसत्ता को भी अपने हाथ में ले सकते हैं।

मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंगलिस्तानी/ सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

इसी फ़िल्म का एक और गीत ‘दिल का हाल सुने दिलवाला’ में शैलेंद्र ने ग़रीबों के जीवन की विडंबनाओं और अंतर्विरोधों को पूरी तल्खी, व्यंग्य और संवेदना के साथ प्रस्तुत किया है। शैलेंद्र के ही लिखे एक अन्य सामूहिक गीत में सामाजिक अंतर्विरोधों को वाणी दी है। अमीरी और ग़रीबी में बंटी इस दुनिया में सीधे-सादे ग़रीब लोग भी बदल जाते हैं। इसी को ‘रमय्या वस्तावय्या’ गीत के इस अंतरे में कहा गया है। नायक जो पहले उन फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के बीच का ही एक व्यक्ति था, अब वह पहले जैसा नहीं रहा और इसी को फुटपाथ पर रहने वाले लोग इस अंतरे के माध्यम से व्यक्त करते हैं : तुम क्या थे और अब क्या हो गये।

नैनों में थी प्यार की रोशनी/ तेरी आँखों में ये दुनियादारी न थी/ तू और था तेरा दिल और था/ तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी/ मैं जो दुख पाऊँ तो क्या, आज पछताऊँ तो क्या/ मैंने दिल तुझको दिया –2/ हाँ रमय्या वस्तावय्या, रमय्या वस्तावय्या …

इसके बावजूद वे मेहनतकश लोग अब भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि जिस दुनिया में अब तुम चले गये हो, वहां केवल ‘सोने-चांदी के बदले में बिकते हैं दिल’ जबकि ‘इस गांव में, दर्द की छांव में, प्यार के नाम पर ही तड़पते हैं दिल’। इसी गीत में नायिका विद्या भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है :

याद आती रही दिल दुखाती रही/ अपने मन को मनाना न आया हमें/ तू न आए तो क्या भूल जाए तो क्या/ प्यार करके भुलाना न आया हमें/ वहीं से दूर से ही, तू भी ये कह दे कभी/ मैने दिल तुझको दिया –2/ हाँ रमय्या वस्तावय्या, रमय्या वस्तावय्या …

विद्या की राज के प्रति शिकायत से नायक भी अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। वह कहता है कि उसकी दुनिया वही है और दुनिया वाले भी वे ही हैं, फिर भी एक तारा कहीं छुप गया है।

रस्ता वही और मुसाफ़िर वही/ एक तारा न जाने कहाँ छुप गया/ दुनिया वही दुनियावाले वही/ कोई क्या जाने किसका जहाँ लुट गया/ मेरी आँखों में रहे, कौन जो तुझसे कहे/ मैने दिल तुझको दिया –2/ हाँ रमय्या वस्तावय्या, रमय्या वस्तावय्या …

शायद उसका इशारा इस बात की तरफ है कि उसकी तो पूरी दुनिया ही लुट गयी है। वह अपने प्यार को संबोधित करते हुए कहता है कि ‘मेरी आंखों में रहे, कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया’।

शैलेंद्र एक अन्य गीत में बताते हैं कि ग़रीब लोगों के जीवन-मूल्य उन लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, जिनके लिए धन-दौलत ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनके लिए सफलता ही सबसे बड़ा मूल्य है। इस दुनिया मे वही कामयाब है, जो पीछे मुड़कर नहीं देखता। जो बदलती दुनिया के साथ बदलता जाये और ऐसे लोगों की ही यह दुनिया है। ‘दुनिया उसी की है जो आगे देखे/ मुड़ मुड़ के न देख …’। यहां आगे देखने का अर्थ प्रगतिशील दृष्टि से नहीं है, बल्कि समय के साथ जो अपने को बदलता रहे। ‘दुनिया के साथ जो बदलता जाये/ जो इसके ढाँचे में ही ढलता जाये/ दुनिया उसी की है जो चलता जाये’। इस तरह ‘श्री 420’ एक पूंजीवादी समाज में दो भिन्न जीवन-मूल्यों के बीच के संघर्ष को दिखाती है। नायक राज शिक्षित होने के बावजूद ग़रीबी और बेरोज़गारी के कारण थोड़ी देर के लिए भटक जाता है, लेकिन उन लोगों का प्यार उसे वापस लौटा लाता है। धन-दौलत और सुख-समृद्धि के लालच में अपराध की दुनिया से न केवल अपने को अलग कर लेता है, बल्कि अपने जीवन को एक सार्थक दिशा भी देता है।

जागते रहो (1956)

‘श्री 420’ में एक ग़रीब और शिक्षित बेरोज़गार की नज़र से तत्कालीन भारत के यथार्थ को देखने की कोशिश की गयी है, तो 1956 में बनी ‘जागते रहो’ में एक ग़रीब किसान की नज़र से उसी यथार्थ को देखने की कोशिश की गयी है। इस फ़िल्म का निर्माण भी राज कपूर ने किया है, लेकिन निर्देशन बंगाल के दो महान रंग निर्देशक शंभु मित्र और अमित मित्र ने किया है। फ़िल्म की कहानी ख्वाज़ा अहमद अब्बास की है, जिसे पटकथा का रूप शंभु मित्र और अमित मित्र ने दिया है। राज कपूर की फ़िल्म ‘जागते रहो’ भी भिन्न अर्थ में एक राष्ट्रीय रूपक है। इस फ़िल्म में नायक की भूमिका राज कपूर ने निभायी है। नायक एक ग़रीब और फटेहाल किसान है, जो रोज़गार की तलाश में शहर आता है और प्यास के कारण पानी की तलाश में एक बहुमंज़िला इमारत में घुस जाता है। उसे चोर समझ लिया जाता है और वह एक के बाद दूसरे फ्लैट में भागता फिरता है। इस दौरान उसके सामने जो सत्य उभरकर आता है, वह उस समय के भारत की तस्वीर पेश करता है। इस फ़िल्म में जिस आज़ाद भारत की तस्वीर पेश की गयी है, उसे प्रेम धवन ने ‘ले कि मैं झूठ बोलयां’ सामूहिक गीत के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से पेश किया है। पंजाबी और हिंदी मिश्रित इस गीत को उस मकान में रहने वाले कुछ सिख मिल के गाते हैं और वे हमारे समय की सच्चाई को व्यंग्य के रूप में पेश करते हैं। वे कहते हैं कि हम न झूठ बोलते हैं और न कुफ्र तौलते हैं। न बातों से ज़हर घोलते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ‘हक दूजे दा मार-मार के बणदे लोग अमीर/ मैं ऐनूं कहेंदा चोरी, दुनिया कहंदी तक़दीर’। क्या आज़ाद भारत ऐसे ही स्वार्थी वर्गों के हाथों में रहेगा? इसी फ़िल्म के एक अन्य अंतरे में कहा गया है, ‘वेखे पंडित ज्ञानी ध्यानी दया-धर्म दे बन्दे/ राम नाम जपदे खांदे गौशाला दे चंदे’। इसी तरह अंतिम अंतर में वे गाते हैं, ‘सच्चे फांसी चढ़दे वेखे, झूठा मौज उड़ाए/ लोकी कहंदे रब दी माया, मैं कहंदा अन्याय’। इस गीत में कहा गया है – जिसे धर्म, भाग्य और ईश्वर की माया कहा जाता है, वह दरअसल लूट-खसोट, धोखा-धड़ी और जुल्मो-सितम है।

किसान अपने को बचाने के लिए एक घर से दूसरे घर भागता फिरता है और इसके साथ ही नयी-नयी कहानियां सामने आती हैं। विडंबना यह है कि इस भवन में रहने वाले लोग किसान को चोर समझकर पकड़ना चाहते हैं, उसी भवन में कई बड़े-बड़े चोर, डकैत, अपराधी भरे पड़े हैं और उनका असली चेहरा सामने आता है। जिस समय वह अपने को बचाने के लिए पाइप पर चढ़ा होता है, तब उसके सामने सूली पर चढ़े ईसा मसीह नज़र आते हैं। उसकी दशा भी ठीक वही होती है। वह पाइप पर लटका हुआ है और लोग नीचे से उसे पत्थर मार रहे हैं। लेकिन उन्हीं लोगों पर नकली नोट फैंकता है, तो लोग उसे पत्थर मारने की बजाय रुपये लूटने में जुट जाते हैं। वह अंत में उस भवन की पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और वह भवन के रहने वाले लोगों को उनकी इसी सच्चाई से रुबरु कराता है। वह आत्मरक्षा में हाथ में लट्ठ लिये ललकारते हुए कहता है :

‘रुक जाओ, जो भी आगे आयेगा, लट्ठ मारके सिर फोड़ दूंगा। आप सब मुझे क्यों मारते हैं, मेरा कसूर क्या है। किसान का बेटा हूं मैं। नौकरी ढूंढने शहर आया था। प्यास के मारे मेरी छाती फट रही थी। दो घूंट पानी पीने के लिए आपके मकान में आ गया। यही मेरा कसूर है ना, जो आप लोग चोर-चोर बोलकर मेरे पीछे पड़ गये, जैसे मैं आदमी नहीं, बावला कुत्ता हूं। मैं चोर हूं। इतने बड़े मकान में मैं जहां भी गया हूं, हर किस्म के चोर, हर किस्म की चोरी मैंने देखी है। इज्जत-आबरू के चोर देखे, अपनी बीबी के जेवर चुराने वाले, शराब बनाने वाले, नकली नोट छापने वाले चोर देखे। कैसे-कैसे पापी यहां भरे पड़े हैं, यह मुझसे पूछो। आप सब पढ़े लिखे हैं, बड़े आदमी हैं, मुझ गंवार को यह शिक्षा दी कि बिना चोर बने कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो ठीक है, गरीब किसान की खोपड़ी ने यही सीखा कि चोर बनूं, गुंडा बनूं, डकैती करूं, बेईमानी से रुपया कमाऊं और तुम्हारी मुंडी पर अपना पांव रखकर बड़ा आदमी बनूं। हां, मैं यही बनूंगा’।

लेकिन फ़िल्म का अंत इस आशावाद के साथ होता है कि अंधेरे की रात छंट चुकी है और अब जागने की ज़रूरत हैः ‘जब उजियारा छाये, मन का अंधेरा जाये, किरनों की रानी गाये, जागो रे, जागो उजियारा छाया’। एक युवा स्त्री (नरगिस) हाथ में कलश लिये आती है, जो इस गीत को गा भी रही है, वह उस किसान को पानी पिलाती है। इस गीत के साथ महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू के चित्र आते हैं। ‘जागते रहो’ एक अर्थ में जन इच्छा की अभिव्यक्ति भी है, जिसे यहां सांकेतिक रूप में व्यक्त किया गया है। यानी कि भारत का भविष्य कैसा होगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि किसान का, मेहनतकश अवाम का भविष्य कैसा होगा। इस फ़िल्म को ‘एक दिन रात्री’ के नाम से बांग्ला भाषा में भी बनाया गया था। ‘जागते रहो’ को 1957 में चेकोस्लोवाकिया के कारलोवीवारी के अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में क्रिस्टल ग्लोब ग्रैन्ड प्री पुरस्कार प्राप्त हुआ।

अब दिल्ली दूर नहीं (1957)

‘जागते रहो’ के एक साल बाद ही राज कपूर ने ‘अब दिल्ली दूर नहीं’ (1957) फ़िल्म का निर्माण किया। बूट पालिश की तरह यह फ़िल्म भी बच्चों को केंद्र में रखकर बनायी गयी है। इस फ़िल्म का न तो निर्देशन राज कपूर ने किया और न ही उसमें अभिनय किया। इस फ़िल्म की कथा-पटकथा अख्तर मिर्ज़ा ने लिखी थी और संवाद मुहाफ़िज हैदर और राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखे थे। गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे और संगीत दिया था दत्ताराम ने, जिन्होंने शंकर जयकिशन के साथ सहायक के रूप में काम किया था। लेकिन इस फ़िल्म में उन्होंने स्वतंत्र रूप से संगीत दिया था। इस फ़िल्म का निर्देशन अमर कुमार ने किया था।

यह फ़िल्म हरीराम (मोतीलाल) नामक एक मज़दूर और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे उस अपराध के लिए जेल में बंद कर दिया गया, जो उसने किया ही नहीं। जिस सेठ की हत्या का आरोप उस पर लगाया जाता है, उसे एक ट्रक ड्राइवर मुकुंदलाल (अनवर हुसैन) फंसा देता है। अदालत भी आधे-अधूरे सबूतों के आधार पर उसे फांसी की सज़ा सुना देती है। ग़रीबी, बेकारी और कर्ज़ में फंसे हरीराम के घसीटा (याकुब) और मसीटा (जगदीप) जैसे जेबकतरे दोस्त हैं, जो इस बात के गवाह हैं कि जिस समय हरीराम पर हत्या करने का आरोप लगा था, उस समय वह उनके साथ था। लेकिन उनकी गवाही ली ही नहीं जाती और इस तरह हरीराम को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। हरीराम का किशोर वय बेटा रतन (रोमा) अपने निरपराध पिता को जेल से छुड़वाने और उनके लिए न्याय मांगने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने घसीटा के साथ पैदल ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। मुकुंदलाल यह जानकर कि घसीटा दिल्ली पहुंच गया, तो वह पकड़ा जा सकता है, अपने ट्रक से घसीटा को मारने की कोशिश करता है। घायल घसीटा रतन को एक चिट्ठी लिखकर देता है, जिसमें वह हरीराम की बेगुनाही के बारे में बताता है। रतन का दिल्ली पहुंचना और वहां प्रधानमंत्री नेहरू से मिलना आसान काम नहीं होता। रतन की तरह झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चे दिल्ली में उसको शरण देते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। आख़िरकार रतन अपनी फ़रियाद नेहरू जी तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और हरीराम की सजा का मामला वापस खुलता है। घसीटा और मसीटा की गवाही होती है और असली अपराधी मुकुंदलाल पकड़ लिया जाता है। हरीराम जेल से छूट जाता है।

‘बूट पालिश’ में राज कपूर ने अनाथ और ग़रीब बच्चों के सम्मानजनक जीवनयापन को विषय बनाया था, तो ‘अब दिल्ली दूर नहीं’ में न्याय-अन्याय को विषय बनाया है। ग़रीबी और बेरोज़गारी एक ऐसा अभिशाप है, जिसके कारण उन पर किसी भी तरह के अपराध का इल्जाम लगा दिया जाता है। एक अर्थ में यह फ़िल्म ‘आवारा’ से इस अर्थ में ज़्यादा सार्थक है कि यहां न्याय व्यवस्था की अंतर्निहित कमज़ोरी को आलोचना का आधार बनाया गया है, जो ग़रीबों और मेहनतकशों के प्रति सहानुभूति नहीं रखती और उनके प्रति दुराग्रही होकर अपने फ़ैसले सुनाती है। ग़रीबों का प्रधानमंत्री नेहरू के प्रति विश्वास उस दौर में ग़रीब जनता के विश्वास को व्यक्त करता है। जनता जानती है कि चाचा नेहरू हमारे सच्चे हितैषी हैं, लेकिन वहां तक हम ग़रीबों की आवाज़ पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। ग़रीबों की आवाज़ सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का संघर्ष ही इस फ़िल्म का विषय है। इंसाफ़ की तलाश में दिल्ली पहुंचकर नेहरू जी तक अपनी फ़रियाद पहुंचाने वाला रतन अपने पिता के लिए ही इंसाफ़ नहीं मांग रहा है, बल्कि उन सभी के लिए इंसाफ़ मांग रहा है, जिनको ग़रीबी और जहालत की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता रहा है।

‘आवारा’ के विपरीत ‘बूट पालिश’ और ‘अब दिल्ली दूर नहीं’ में समाज के जिस वर्ग की कहानी कही गयी है, स्पष्ट है कि न वे उच्च जाति के हैं और न ही शिक्षित हैं। वे ग़रीबी और अपमान की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। दोनों फ़िल्में यह नहीं बताती कि जाति व्यवस्था में उनका क्या स्थान है। लेकिन स्पष्ट है कि वे दलित और पिछड़ी जाति के ही हो सकते हैं। छठे दशक की ये फ़िल्में जो कई अर्थों में क्लासकीय दर्जा हासिल कर चुकी हैं, समाज के उस वर्ग की कहानी कहती हैं, दलित समाज जिसका अभिन्न अंग है। अगर इन फ़िल्मों में जाति को भी कहानी का हिस्सा बनाया जाता, तो वे यथार्थ को उनकी पूरी विकरालता और जटिलता में व्यक्त करने में सक्षम होतीं। इस सीमा के बावजूद इन फ़िल्मों के माध्यम से एक समतावादी समाज बनाने का संदेश देने की कोशिश तो राज कपूर ने प्रभावी रूप में की है।

जिस देश में गंगा बहती है (1960)

इस दौर में शासक वर्ग राष्ट्र निर्माण के एजेंडे को शांति और सद्भाव के द्वारा, दूसरे शब्दों में, वर्ग सहयोग द्वारा स्थापित करना चाहता है। यही कारण है कि ग्रामीण जीवन के अंतर्विरोधों को गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा हल करने की कोशिश की जाती है। शोषण और उत्पीड़न पर आधारित ग्रामीण समाज में प्रतिरोध सदैव लोकतांत्रिक तरीके से ही व्यक्त हो, यह ज़रूरी नहीं है। हिंदी सिनेमा में डाकुओं पर आधारित फ़िल्में दरअसल गांवों में व्याप्त इन संघर्षों का ही परिणाम है। इस बात को ‘मदर इंडिया’ के ज़रिये आसानी से समझा जा सकता है, जिसमें नायिका राधा का छोटा बेटा बिरजू साहूकार सुखीलाला के अत्याचारों का बदला हिंसा के द्वारा लेना चाहता है। वह समझता है कि जितने दुख लाला ने उसकी मां और उसके परिवार को दिये हैं, उसकी सज़ा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। लेकिन राधा का सोच अलग तरह का है। यह भिन्नता इसी आरंभिक आदर्शवाद का परिणाम है, जिसका निर्माण गांधीवाद के प्रभाव में हुआ है। इस प्रभाव को उन बहुत-सी फ़िल्मों में देखा जा सकता है, जिसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थितियां उसे अच्छा या बुरा बनाती है। इसलिए किसी को बल प्रयोग द्वारा नहीं सुधारा जा सकता। यदि लोगों को अच्छा माहौल मिले, तो वे स्वतः ही बुराई से दूर रहेंगे। राजकपूर की ‘आवारा’ (1951) इसी सिद्धांत पर आधारित है। व्ही. शांताराम की फ़िल्म ‘दो आंखें बारह हाथ’ (1957) में यही आदर्श कहानी का आधार बनता है। ‘मुझे जीने दो’ (1963) और कुछ हद तक ‘गंगा जमुना’ (1961) में भी डाकुओं को प्रेम और सद्भाव के ज़रिये अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। लेकिन राज कपूर की ‘जिस देश में गंगा बहती है’ इस लिहाज से बहुत ही महत्त्वपूर्ण फ़िल्म है, जो डाकुओं को लूट-खसोट और मार-काट की ज़िंदगी छोड़कर सामान्य नागरिकों की तरह इज़्ज़त और मेहनत की ज़िंदगी के लिए प्रेरित करती है। दरअसल 1950-60 के दशक में गांधीवाद में यक़ीन रखने वाले विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जैसे सर्वोदयी नेताओं ने डाकुओं को प्रेरित किया था कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और सद्भाव का रास्ता अपनाये। सरकार पर भी उन्होंने दबाव डाला कि डाकुओं को नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के वास्ते दया और क्षमा प्रदान करे। ‘जिस देश में गंगा बहती है’ डाकुओं के आत्मसमर्पण की ऐसी ही घटनाओं से प्रेरित फ़िल्म है।

आर के प्रोडक्शन की ‘जिस देश में गंगा बहती है’ (1960) एक लोकप्रिय फ़िल्म थी, जिसका निर्माण राज कपूर ने किया था, लेकिन निर्देशन छायाकार राधू करमाकर ने किया था। नायक की भूमिका स्वयं राज कपूर ने निभायी थी। कथा, पटकथा और संवाद अर्जुनदेव रश्क ने लिखे थे, गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का। राज कपूर की यह पहली फ़िल्म है जिसकी नायिका नरगिस न होकर दक्षिण की अभिनेत्री पद्मिनी थी। ‘श्री 420’ और ‘जागते रहो’ के बाद इस फ़िल्म में भी राज कपूर ने एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभायी थी – एक अनाथ व्यक्ति राजू, जो गा-बजाकर अपना जीवनयापन करता है। एक दिन एक गांव से गुज़रते हुए उसे एक घायल व्यक्ति मिलता है और वह उसकी मदद करता है। वह समझता है कि इस व्यक्ति को डाकुओं ने घायल किया है। इसलिए उसकी जान बचाने के लिए वह अपने को पुलिस वाला बताकर चिल्लाने लगता है। उसे पुलिस वाला समझकर डाकू राजू को और उस घायल व्यक्ति को उठा ले जाते हैं। वह घायल व्यक्ति दरअसल डाकुओं का सरदार होता है और पुलिस की गोली से घायल हो जाता है। सरदार राजू को पुलिस का आदमी नहीं समझता है, जबकि दूसरे डाकुओं को वह पुलिस का आदमी ही लगता है। राजू सरदार का मेहमान बनकर डाकुओं के अड्डे पर रहने लगता है, जहां डाकुओं के साथ उनके परिवार भी रहते हैं। सरदार की बेटी कम्मो (पद्मिनी) राजू के प्रति आकर्षित होने लगती है और कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वह राजू से प्यार करने लगती है। कम्मो राजू को समझाती है कि वे डाकू नहीं है, बल्कि ग़ैरबराबरी को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार जब वे डाकू एक गांव में डाका डालने जाते हैं और राजू को भी साथ ले जाते हैं, तो राजू वहां देखता है कि गांव के एक परिवार में जहां पर शादी हो रही है, वे न केवल लूट रहे हैं, बल्कि नवविवाहित जोड़े की हत्या कर डालते हैं। राजू को इससे बहुत धक्का लगता है। वह इसका विरोध करता है, लेकिन डाकुओं में से एक राका (प्राण) सरदार को मार डालता है और कम्मो से ज़बर्दस्ती शादी करने की कोशिश करता है। राजू और कम्मो डाकुओं के अड्डे से भागने में कामयाब हो जाते हैं और पुलिस को सारी बात बता देते हैं। राजू की बात सुनकर पुलिस डाकुओं पर हमले की योजना बनाती है। राजू यह देखकर कि पुलिस के हमले से डाकुओं के परिवार के लोग बूढ़े, बच्चे और औरतें मारी जायेंगी, पुलिस थाने से भागकर फिर से डाकुओं के अड्डे पर पहुंच जाता है। वह सबको समझाने की कोशिश करता है कि पुलिस से भिड़ने की बजाय आत्मसमर्पण करना ही उचित है। हो सकता है कि सरकार दया करके सबको माफ़ कर दे। वह उन्हें आत्मसमर्ण करने के लिए तैयार कर लेता है। उधर कम्मो राजू की जान बचाने के लए पुलिस को डाकुओं के अड्डे पर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन किसी तरह के हिंसक टकराव के पहले ही डाकू आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस फ़िल्म का मुख्य संदेश अहिंसा और भाईचारे का है, जिसे शैलेंद्र के लिखे शीर्षक गीत के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ‘जिस देश में गंगा बहती है’ के माध्यम से इस देश की महान परंपरा की याद दिलाते हुए (‘मिल-जुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है’) अहिंसा के मार्ग को छोड़ने का आह्वान किया जाता है।

निर्माता और निर्देशक के रूप में राज कपूर के योगदान को सभी स्वीकार करते हैं। जिन फ़िल्मों का उल्लेख इस आलेख में किया गया है, उससे इस बात को समझा जा सकता है कि राज कपूर न केवल एक सजग फ़िल्मकार थे, वे प्रगतिशील विचारों के फ़िल्मकार भी थे। उन्होंने जो टीम बनायी और जिन विषयों पर फ़िल्में बनायीं, वे इस बात का ठोस प्रमाण है। फ़िल्म का कोई पक्ष ऐसा नहीं है, जिस पर उनकी गहरी नज़र नहीं रहती थी। यही वजह है कि कहानी, पटकथा, संवाद, गीत, संगीत, अभिनय, सिनेमेटाग्राफी, संपादन सभी पक्षों को कलात्मक उत्कर्ष के साथ प्रस्तुत करते थे। लेकिन वे एक उच्चकोटि के अभिनेता भी थे, इसे आमतौर पर भुला दिया जाता है। इस आलेख के अंत में एक अभिनेता के रूप में राज कपूर पर छोटी-सी टिप्पणी आवश्यक है। कलाकार की अभिनय क्षमता का पता मिडशॉट और क्लोजअप में ही लगता है, जब कैमरा उसके बहुत नज़दीक होता है और उसके एक-एक हाव-भाव को सूक्ष्मता से कैमरा क़ैद करता है। राजकपूर ने जिन फ़िल्मों में भी अभिनय किया है और जैसी भूमिका उन्हें मिली है, उस चरित्र को उन्होंने प्रभावशाली रूप में निभाया है। इस दृष्टि से साधारण, ग़रीब, छल-कपट से दूर रहने वाले आदमी की भूमिका उन्होंने बेजोड़ ढंग से निभायी है। जागते रहो, अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है, फिर सुबह होगी, तीसरी क़सम जैसी फ़िल्मों में वे ऐसे चरित्र निभा चुके थे। ‘जागते रहो’ में उन्होंने एक किसान का चरित्र निभाया था और ‘तीसरी क़सम’ में भी किसान परिवार के एक गाड़ीवान का। ऐसा चरित्र निभाना उनके लिए मुश्किल नहीं था। ‘तीसरी क़सम’ के समय तक राजकपूर सामाजिक दृष्टि से अर्थवान फ़िल्में बनाने के लिए ही जाने जाते थे और अभिनय में भी दिलीप कुमार और गुरुदत्त के स्तर के अभिनेता थे। ‘तीसरी क़सम’ में उन्होंने इस बात की भी सावधानी बरती कि जो कुछ ख़ास तरह के मैनेरिज्म वे अन्य फ़िल्मों में इस्तेमाल करते थे, इस फ़िल्म में वे सचेत रूप से उनसे बचे हैं। उन्होंने बहुत अधिक स्वाभाविक, यथार्थपरक और संवेदनशील अभिनय द्वारा हिरामन को जीवंत बना दिया है। एक भी फ्रेम में वे हिरामन की काया से बाहर नज़र नहीं आते। यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। ठीक यही बात ‘जागते रहो’ के किसान के बारे में कही जा सकती है। इस शताब्दी वर्ष में राज कपूर की उन फ़िल्मों को विशेष रूप से याद करने की ज़रूरत है, जिनका संबंध नेहरू युग से है।

[ • लेखक जवरीमल्लव पारख इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से प्रोफेसर पद से सेवानिवृत होने के बाद स्वतंत्र लेखन में सक्रिय हैं. • पारख जी ‘जनवादी लेखक संघ’ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं. ]

🟥🟥🟥🟥🟥

chhattisgarhaaspaas

विज्ञापन (Advertisement)

![होली विशेष [दो फागुनी रचना यें] – तारकनाथ चौधुरी](https://chhattisgarhaaspaas.com/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-02-at-9.16.30-PM.jpeg)

![कविता आसपास : बसंत पंचमी पर महाकवि ‘निराला’ को याद करते हुए… महाकवि की वेदना…!! – विद्या गुप्ता [छत्तीसगढ़-दुर्ग]](https://chhattisgarhaaspaas.com/wp-content/uploads/2026/01/WhatsApp-Image-2026-01-21-at-11.12.59-PM.jpeg)

![मास्टर स्ट्रोक [व्यंग्य] : राजशेखर चौबे](https://chhattisgarhaaspaas.com/wp-content/uploads/2025/02/K-1.jpg)