सरकार और चुनाव आयोग की निंदा और भर्त्सना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ❗❗ – बादल सरोज

भारत के चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का 2 मार्च का फैसला – न्यायिक भाषा में कहें, तो स्पीकिंग आर्डर – बहुत कुछ बताता है। यह अंत में सुनाये गए अपने निर्णयादेश से ज्यादा उस तक पहुंचने से पहले दर्ज किये गए मौजूदा हालात के विवरण, घटनाओं के ऑब्जर्वेशन और उनके आधार पर किये गए सूत्रीकरण में बोलता है। कानूनी भाषा में इस तरह के फैसलों को स्ट्रिक्चर कहा जाता है। यहां स्ट्रिक्चर अपने शाब्दिक अर्थ निंदा, कटु आलोचना, तीखी भर्त्सना से काफी आगे के निहितार्थ में पढ़ा जाता है। न्यायिक भाषा में इसका मतलब है सरकार और चुनाव आयोग को दोषी पाना। यह करते हुए जो सार्वजनिक भर्त्सना की गयी है, दरअसल वह भी दण्ड का एक रूप है। इस तरह संविधान पीठ का फैसला दोष सिद्ध अभियोगपत्र – चार्जशीट – है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में इस तरह के फैसलों के बाद आमतौर से इस्तीफे हुआ करते हैं। यदि शासकों-प्रशासकों में इतनी भर नैतिकता भी न हो, तब भी कम-से-कम इतनी अपेक्षा तो की ही जाती है कि जिन-जिन घटनाओं के आधार पर यह निंदा और कटु आलोचना हुयी है, उनका राजनीतिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व तय किया जाएगा, संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाहियां की जाएगी तथा इस तरह के नियम और कार्यप्रणाली बनाई जायेगी, जिनसे आईंदा के लिए सारे छिद्र मूंदे जा सकें।

मगर यह कोई आम सरकार नहीं, मोदी सरकार है। वह इस तरह की बातों की परवाह नहीं करती। और वह “परवाह नहीं करती” ऐसा खुलेआम बताने से भी नहीं डरती। इस मामले में भी ऐसा ही होगा, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। जब चुनाव आयुक्तों की मनमानी नियुक्तियों का मसला सुप्रीमकोर्ट की सुनवाई में था। तभी महज 24 घंटे पहले वीआरएस लेने वाले अरुण गोयल की नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति कर दी गयी थी। खुद संविधान पीठ को इस हड़बड़ी पर अचरज हुआ था और उसने पूरी फाइल तलब कर ली थी। इस पर क्या हुआ, महत्वपूर्ण यह नहीं है ; उल्लेखनीय इस नियुक्ति की प्रक्रिया में स्वयं प्रधानमंत्री की भूमिका है, जो स्पष्ट सन्देश देती है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय और उसकी संवैधानिक खंडपीठ में विचाराधीन मुद्दों का कितना आदर करती है। ये जो “हम तो जो चाहेंगे, सो करेंगे ; तुम्हे जो करना है, सो कर लो” भाव मोदी राज का स्थायी भाव है। संवैधानिक संस्थाओं का मानमर्दन और उनका मखौल बनाना अनजाने नहीं, जानबूझकर किया जाता है, मौजूदा सरकार द्वारा सोच समझकर किया जाता है। हाल ही की बात है। इधर सुप्रीम कोर्ट चौकीदार विक्टोरिया लक्ष्मी की हाईकोर्ट जज की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुबह 10 बजे सुनवाई करने वाला था, उधर सुबह साढ़े नौ बजे से पहले ही उन्हें शपथ दिलाई जा रही थी। इन्होंने राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति का संस्थान, राजभवन, यहां तक कि मिलिटरी को भी नहीं बख्शा, सारे संवैधानिक संस्थानों में जो फ्लैग पोस्ट्स तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज के लिए, और सिर्फ तथा केवल, राष्ट्रीय ध्वज के लिए ही आरक्षित थीं, उन्हें सत्ता पार्टी के झंडे फहराने की जगह बनाया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के गवर्नरों की खो-खो गति से अदलाबदली और जिसे चाहे, उसकी नियुक्ति से लेकर बाकी जगह की कहानी भी यही है।

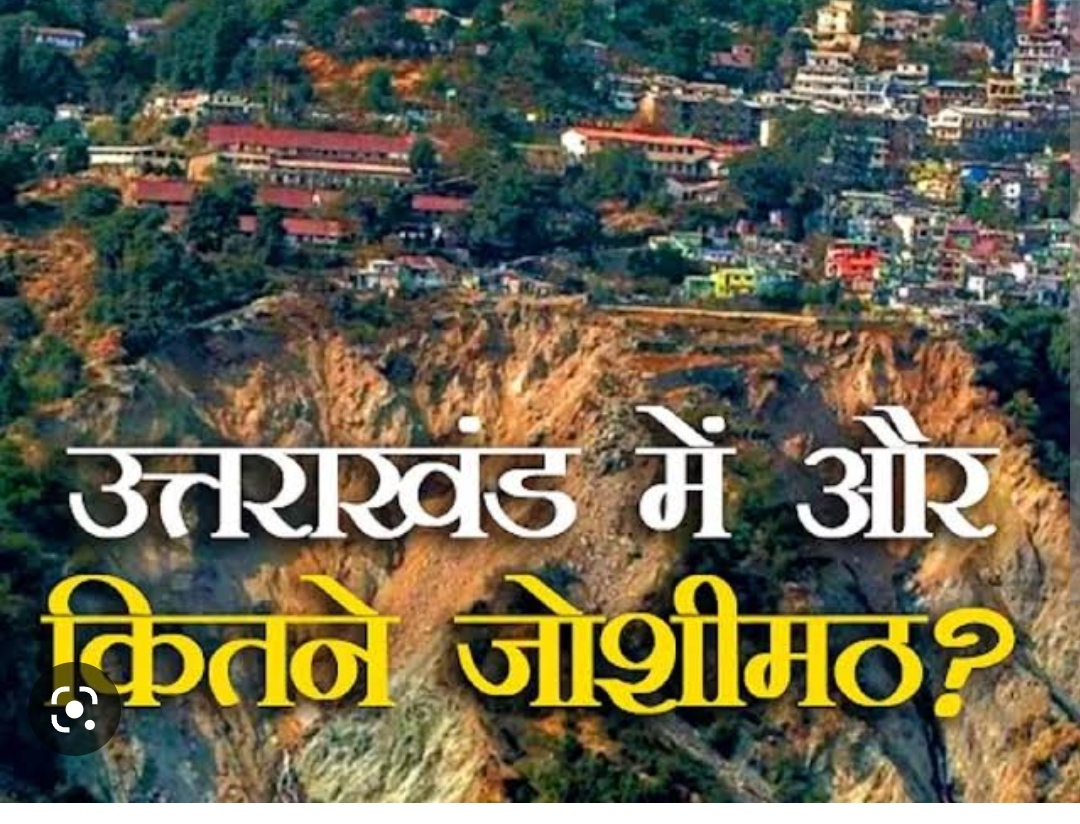

राजनीतिक मूल्यों में तीखी गिरावट से जन के मन में उचाट पैदा होता है। यह उचाट अविश्वास से गुजरता हुआ अराजकता तक पहुँचने की आशंकाओं से भरा होता है। ऐसे समय में भारत में सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग दो ऐसे स्तम्भ है, जिन पर भरोसा अपनी पीठ टिकाकर खड़ा हुआ है। मोदी राज ने इन दोनों ही खम्भों को डगमग करने की कोशिशें की हैं। चुनाव आयोग का जितना निर्लज्ज दुरूपयोग किया है, उस पर तो ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। अभी हाल में एक साथ होने वाले चुनावों में हिमाचल के लिए अलग और गुजरात के लिए मोदी की सभाओं के पूरे हो जाने के हिसाब से अलग तारीखों का एलान करना, शिवसेना प्रकरण में उद्धव ठाकरे से फ़टाफ़ट चुनाव चिन्ह छीन लेना, गुजरात विधानसभा के ताजे चुनावों में ठीक मतदान के दौरान रोड शो करके ढाई-तीन घंटे तक उसका लाइव प्रसारण जैसे “मॉडल कोड की ऐसी तैसी” करने वाली जाहिर-उजागर कार्यवाहियां अभी-अभी दिखाए गए अंगूठे हैं। इन सब में चुनाव आयोग सिर्फ धृतराष्ट्र बनकर ही नहीं बैठा, उसने क्लीन चिट दे-देकर एक तरह से इस चुनाव प्रचार में स्वयं का वजन भी जोड़ दिया। 2019 के लोकसभा चुनावों में बालाकोट के शहीदों के नाम पर वोट मांगने की आपराधिक करतूत पर भी मोदीराज का चुनाव आयोग क्लीन चिट ही बांटता रहा। भविष्य में भी ऐसा होता रहे, यह पक्का करने के लिए जिस एक चुनाव आयुक्त ने यदा कदा अपनी असहमति दर्ज कराई, उसके परिजनों के पीछे ईडी सीबीआई लगाई जाती रही।

सर्वोच्च न्यायालय का 2 मार्च का निर्णय थोड़ी आश्वस्ति देता है – मगर यह काफी नहीं है।

पिछले कुछ दशकों में आमतौर से, 2014 के बाद से, खासतौर से भारत के चुनाव आयोग ने इस देश के संसदीय लोकतंत्र के साथ जो किया है, वह सिर्फ इस तरह के प्रकट पक्षपाती आचरणों तक सीमित नहीं है। इसके द्वारा अलग-अलग बहानों से लगाए गए अनेक प्रतिबंधों से भारत के लोकतंत्र की सारी ख़ूबसूरती, समावेशी उत्सवधर्मिता और विमर्श और बहसों की गर्माहट छीन ली है। छोटी-छोटी सभाएं, नुक्कड़ों चौराहों पर खड़े होकर किये जाने वाले राजनीतिक विमर्श, गली-मोहल्लों में निकलने वाले नागरिकों के जलूस, चुस्त संदेशों और आकर्षक भित्तिचित्रों की भाषा में बोलती दीवारें भारत की चुनाव प्रणाली की जान हुआ करती थीं। इन सब पर रोक लगाकर चुनाव में जनता को सिर्फ बटन दबाने वाली अंगुली वाले मतदाता और ताली बजाने वाले श्रोता में तब्दील करके रख दिया गया है। लोकतंत्र की पिच असमतल और ऊबड़खाबड़ कर दी गयी है। जन से विवेकाधिकार छीन कर उसे टीवी-अखबार में हजारों करोड़ खर्च कर किये जाने वाले प्रायोजित प्रचार तक संकुचित करके रख दिया गया है। जनतंत्र को धनतंत्र और ठगतंत्र बनने से रोकना है, तो यह सब भी दुरुस्त कर जन को इस महंगे प्रचार तंत्र के ऊपर लाने के उपाय ढूंढने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग की इस “केंचुआ” स्थिति को अपने 2 मार्च के निर्णयादेश में अमिधा में दर्ज किया है। उसने कहा है कि “सरकार के आगे घुटनो के बल रेंगने वाला, यस मैन इलेक्शन कमीशन नहीं चाहिये।” मतलब यह कि मौजूदा कमीशन ऐसा ही है। वह भविष्य ऐसा न रहे, इसके लिए एक पद्धति पर चलने का निर्देश भी दिया है। उम्मीद ही की जा सकती है कि इसके बाद शायद हालात सुधरें, हालांकि मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह के आदेशों-अनुदेशों को मानने का नहीं, उन्हें न मानने के बहाने और उलटने के तरीके ढूंढने का है।

•बादल सरोज

[ •लेखक ‘ लोकजतन ‘ के संपादक और ‘ अखिल भारतीय किसान सभा ‘ के संयुक्त सचिव हैं ]

🟥🟥🟥

chhattisgarhaaspaas

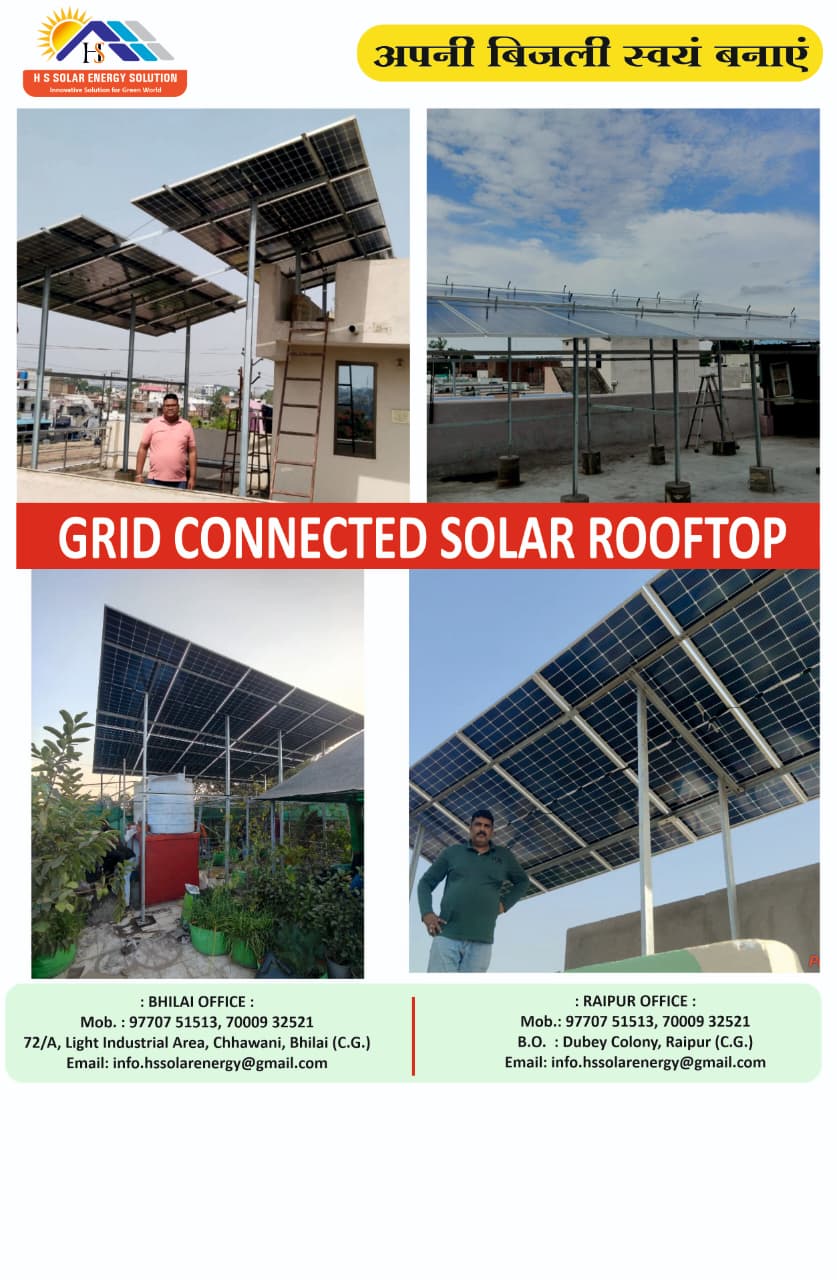

विज्ञापन (Advertisement)

![होली विशेष [दो फागुनी रचना यें] – तारकनाथ चौधुरी](https://chhattisgarhaaspaas.com/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-02-at-9.16.30-PM.jpeg)

![कविता आसपास : बसंत पंचमी पर महाकवि ‘निराला’ को याद करते हुए… महाकवि की वेदना…!! – विद्या गुप्ता [छत्तीसगढ़-दुर्ग]](https://chhattisgarhaaspaas.com/wp-content/uploads/2026/01/WhatsApp-Image-2026-01-21-at-11.12.59-PM.jpeg)

![मास्टर स्ट्रोक [व्यंग्य] : राजशेखर चौबे](https://chhattisgarhaaspaas.com/wp-content/uploads/2025/02/K-1.jpg)